|

| Reperti archeologici abbandonati a se stessi |

Un enorme tesoro giace inutilizzato nel territorio della Sardegna e aspetta di essere recuperato, valorizzato e messo a disposizione della Comunità Internazionale.

Questo patrimonio, destinato altrimenti alla sicura distruzione da parte della natura e dell’uomo, adeguatamente messo in risalto insieme alle sue storie e alle sue leggende contribuirebbe ad una sicura affermazione turistica della Sardegna.

Parliamo del parco di Matzanni, a Vallermosa.

La località denominata Matzanni o Matzani è stata per millenni solo un magro pascolo per capre.

Nel 1892 alcuni pastori riuscirono ad intravedere tra gli sterpi che coprivano tutta la zona delle costruzioni semisepolte di incerta tipologia.

Vennero organizzate delle spedizioni di ricercatori di tesori che incominciarono subito a scavare .

Gli scavi condotti con metodi alquanto sbrigativi diedero tuttavia dei risultati in termini di ritrovamento di oggetti: monete,vasi,e suppellettili varie.

|

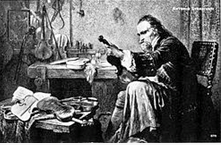

| Il bronzetto denominato Barbetta |

I reperti ritrovati sparirono dalla circolazione, solo due di essi furono recuperati: un bronzetto denominato “Barbetta” e una ciotola di bronzo dorato.

I ricercatori ufficiali ai quali vennero successivamente affidati gli scavi, pensavano di trovare dei nuraghi sotto le macerie, ma si imbatterono invece nei pozzi.

Il pozzo sacro è l'edificio di culto per eccellenza della civiltà nuragica. Se ne conoscono una quarantina in tutta la Sardegna e sono presenti a nord come al centro e a sud dell'isola, senza particolari differenze costruttive.

|

| ingresso al pozzo sacro |

I pozzi erano sede di culto e, gelosamente custoditi, contenevano l’acqua magica, che effettuava prodigi e guarigioni. In essi si praticavano antiche cerimonie come l’ ordalia o giudizio di Dio.

L’ordalia era il “Giudizio di Dio” in cui veniva appurata la colpevolezza di un imputato. Se l’acqua non gli danneggiava gli occhi era giudicato innocente. Anzi riceveva un miglioramento delle sue facoltà visive. Altrimenti il colpevole era punito con la cecità.

Da qualche parte, ancora oggi, si usa l’espressione: “ che diventi cieco se sono colpevole.”